Für die aktuelle FURIOS hat uns Ramona Raabe vom schwierigen Start in die Literaturbranche erzählt. Nun haben wir sie um eine Kostprobe ihres Schaffens gebeten und präsentieren ihre neueste Kurzgeschichte:

Die Wunde juckt. Sie juckt heftigst und wild, als jucke sie der Aufmerksamkeit willen, als schreie sie nur der Beachtung wegen. Er versucht sie zu missachten, die Hand will sie nicht erlösen, die Hand mit den nun als Segen wirkenden langen Fingernägeln, will nicht erlösen durch ein ruppiges, wühlendes Kratzen, so wie sie sich, schon halb verführt, fürchtet und sehnt, wie die Lippen eines Durstenden vor salzigen Gewässern. Er beschließt, sie zu missachten, die Wunde, wie immer. Er tut Dinge, von denen er hofft und dennoch weiß, dass sie nicht helfen werden und auch dies ist wie immer. Es ist deshalb immer so, da er eigentlich doch von einem tiefen Glauben beseelt ist, dass sie etwas ändern würden, aber manchmal liegt er so tief, dass er schon vergisst, wo er ihn hingesteckt hat. Wie war sie ihm zugestoßen, die Wunde, er überlegt, und auch hier, weiß er etwas, nämlich, dass es eigentlich egal ist. Denn sie ist schon da. Er erinnert sich. Er hatte das Flugzeug verlassen, war den großen Schildern baggage claim gefolgt; sein einziges, real existentes Ziel in diesem Moment, als er in die von Klimaanlagen geplagten Räume trat, und es war ein herrliches Ziel, denn claim war, wofür er gekommen und zugleich gegangen war, und baggage versprach etwas von Wert und auch Last, etwas, das einem zugehörig ist und von niemand anderem anzutasten. Es war Gold, diese Wunde, wahres, fleischiges, rotpochendes Gold.

Nachdem er seinen Wert von dem sich quirlig kreisenden Band, wie der plattgetretene Körper einer Schlange, errungen hatte, trat er aus dem Gebäude heraus, an wartenden Menschen mit Schildern vorbei. Keiner würde seinen Namen fordern, und als er hinaustrat, erschlug ihn die zwar erwartete und doch unvorbereitet eintretende, tropische Hitze. Es war ihm, als gäb es da keine Luft zum atmen in genau der Luft, die er ja dennoch atmete, und er taumelte kurz, sodass er unglücklich stürzte und sich sein Handgelenk an einem Stein aufschlug. Es war so unsagbar wahr und bescheuert, und eben dadurch so sehr dieses Leben, dass er die Wunde bei dieser Erinnerung wie eine Art Offenbarung betrachtete. Er nahm ein TukTuk und fragte nach dem nächsten, mittelständischen Hotel. Good but not very expensive, good but not very expensive! Er hätte es besser sagen können, aber es schien nicht, als hätte der Fahrer es besser verstehen können, und jede Besserung war auch hinfällig, als er ihn ja doch verstand.

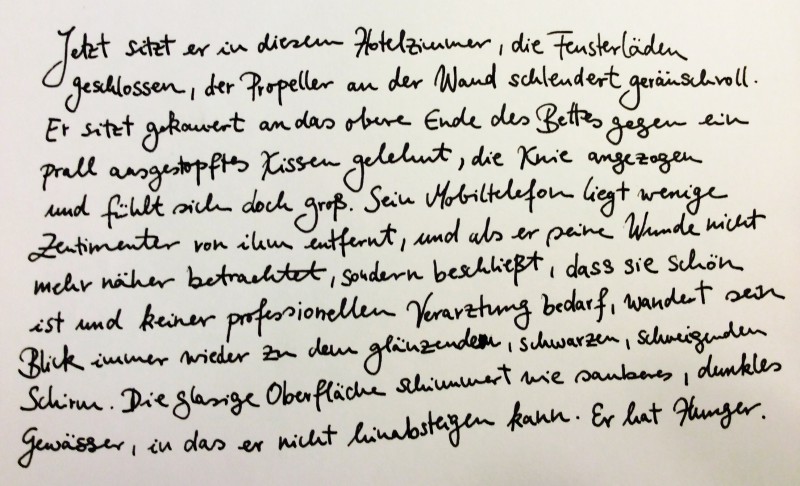

Jetzt sitzt er in diesem Hotelzimmer, die Fensterläden geschlossen, der Propeller an der Wand schleudert geräuschvoll. Er sitzt gekauert an das obere Ende des Bettes gegen ein prall ausgestopftes Kissen gelehnt, die Knie angezogen und fühlt sich doch groß. Sein Mobiltelefon liegt wenige Zentimeter von ihm entfernt, und als er seine Wunde nicht mehr näher betrachtet, sondern beschließt, dass sie schön ist und keiner professionellen Verarztung bedarf, wandert sein Blick immer wieder zu dem glänzenden, schwarzen, schweigendem Schirm. Die glasige Oberfläche schimmert wie sauberes, dunkles Gewässer, in das er nicht hinabsteigen kann. Er hat Hunger. Er hat schon lange Hunger. Es gibt Menschen, die sagen, dass das Gefühl vergeht, wenn man nur lange genug ausharrt – sie haben Recht, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie der Zustand sich weiter entwickelt: entweder das Gefühl versiegt ganz, und somit auch jegliches Begehren und Bedürfen, es stirbt und man selbst gleich mit, oder aber es kommt zurück, es schlägt ein, und ist gleich einmal, zweimal, tausendfach so heftig. Er weiß nicht, was passieren wird. Noch ist er sehr hungrig. Er beschließt, nicht zu warten, er beschließt zu essen. Er beschließt, aufzustehen. Als er sein Zimmer verlassen hat, beschließt er, nicht zu essen, sondern zu trinken. Er beschließt viel. In einem Zeitungsartikel hat er vor einigen Wochen gelesen, dass zwei Brüder womöglich in einer indonesischen Hotelbar gepunschte Drinks serviert bekommen hatten und beide, zeitlich versetzt, an dem für Whisky geglaubten Methanol verstarben. Dies ist nicht Indonesien, dies ist Kambodscha, aber das macht in dieser Sache keinen signifikanten Unterschied, und auch diese Gedanken nicht, denn was kommt, das kommt. Seine Wunde juckt.

Er setzt sich an die Bar, draußen, Strohdach, andere Gäste klatschen in Flipflops auf dem heißen Stein vorbei. Er fühlt sich nicht wie ein Gast. Er ist ein Flüchtender. Er sagt das laut.

„What do you escape from?“ Die kleine Kambodschanerin mit dem offenen Lächeln und flinken Händen zerstückelt die Melone, die sie in den Shaker befördern will. Ihr Englisch ist deutlich besser als das des Fahrers. Vermutlich ist es auch besser als seines. Tatsächlich ist das lustig, dass das Beherrschen der englischen Sprache Voraussetzung ist für einen Hoteljob im Servicebereich, so, als ob das die Kommunikation wirklich wesentlich verbessern könne.

„I escape from something I don’t like.“

„Yes, because why would you escape from something that you like!“

Sie lacht so fröhlich, als sei es das Heiterste, was sie in ihrem Leben je gehört hat. Niemand sonst sitzt bei ihnen. Er überlegt kurz, was er sagen will, doch eigentlich will er nur zustimmen, und es ist doch so, dass man Zustimmung nicht immer laut aussprechen muss – nicht so laut wie Ablehnung, zumindest.

„You don’t look like someone who escape.“ „Like what then?“ „Like someone who goes and looks and takes. There’s appetite in your eyes. Not for money, not for body. What is it?“

Ein Kellner bringt einem von diesem Kellner Bedienten eine reisübertürmende Schale mit Gemüse und Garnelen und ihm unbekannten braun-gelben, fruchtähnlichen Stückchen an den Tisch, an den er die Schale bringt. Er denkt immer, er denkt viel, und durcheinander, und dann denkt er, dass er immer dasselbe denkt, dass er denkt. Es sind sicher dreißig Grad plus und plus.

„At the moment? That right here.“ Er deutet auf das just gebrachte Gericht. Der Mann, der sein Besteck bereits in die Hand genommen hatte, und sich mit sichtlicher Vorfreude über den Teller beugt, bemerkt das Pointieren und scheint es seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen als Einschnitt in seine Privatsphäre zu werten. Entrüstung ist der Ausdruck. Was macht Ausscheiden auch intimer als Verzehren? „We can be friends and take a dump together“, will er dem Gast sagen und zelebrierend auf die Tischplatte klopfen. Stattdessen schaut er die Dame hinter der Bar an, und hält seine verletzte Hand hoch. Sie erschrickt.

„Oh my! Look bad! What do you escape from?“

Er blickt sie an, die, die gerade noch sagte, er sehe nicht aus wie jemand, der flüchte und seinem Selbstbewusstsein damit eine kräftige Zärtlichkeit geschenkt hatte, und jetzt aber fragt, kaum hält er eine bisschen blutige Hand hoch, wovor er denn flüchte – warum sagt sie sowas, fragt er sich, meinte sie nicht das Erste, meinte sie jetzt das, glauben die Leute immer, was man ihnen sagt; witzig wär’s, er ist ohnehin witzig gestimmt, er sagt auf Deutsch: „Deine Mudda!“ und schmeißt sich lachend auf den Tresen, der sich anfühlt, als wäre hier viel Schweiß eingetrocknet und wahrscheinlich ist’s auch so. Sein Lachen ist so heftig, es bringt auch ihn zum schwitzen, Schweiß und Spucke. Die Frau scheint ihn seltsam zu finden, macht einen Schritt zurück.

„Can I order now?“, fragt er laut. Wer zahlt, darf bestellen; überall. Er hat Hunger.

Ramona Raabe

2015