Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über den Numerus Clausus für das Medizinstudium. Für Theo Wilde geht das aber am eigentlichen Problem vorbei.

Zeit ist relativ. Beispielsweise sind 15 Semester für manche Studierende gerade genug Zeit, um ihren Bachelor zu beenden. Andere hingegen müssen so lange warten, bevor sie überhaupt ihr Studium beginnen können. Die Rede ist selbstverständlich vom Medizinstudium, dessen Numerus Clausus (NC) schon länger in der Kritik steht und zurzeit auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Konkret geht es um die Frage, ob die lange Wartezeit, auf die man sich einstellen muss, wenn die Abiturnote – je nach Bundesland – nicht annähernd 1,0 beträgt, mit dem im Grundgesetz festgelegten Prinzip der freien Berufswahl kollidiert.

Die Abiturnote als einziges Kriterium

Der NC wurde einst geschaffen, um den Ländern ein Instrument an die Hand zu geben, wenn das Platzangebot in einem bestimmten Studiengang die Nachfrage nicht decken kann. Nun lässt sich sowieso darüber streiten, ob die Abiturnote allein überhaupt ein geeigneter Indikator ist, um eine Vorauswahl derer, die sich zukünftig als Mediziner*innen verdingen dürfen, zu treffen. Schließlich sorgt das föderale deutsche Bildungssystem mit seinen unterschiedlich hohen Ansprüchen bei der Erlangung der allgemeinen Hochschulreife dafür, dass bei der Vergabe von Studienplätzen Äpfel mit Birnen verglichen werden. Von den Medizinstudienplätzen werden zwar offiziell nur 20 Prozent über die Abiturbestenquote vergeben, bei der ausschließlich der NC entscheidend ist, aber auch bei der überwiegenden Mehrheit der Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH) spielt die Abschlussnote eine entscheidende Rolle.

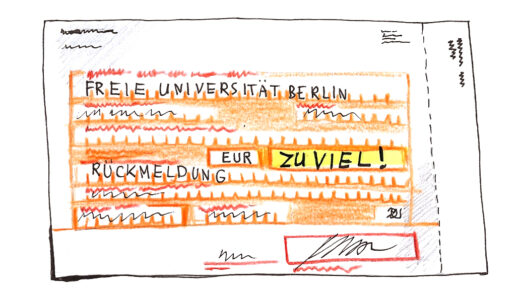

Es ist richtig und notwendig, dass die Zugangsvoraussetzungen einer kritischen Prüfung unterzogen werden. An der Grundproblematik ändert das aber wenig: Auf die knapp 10.000 zu vergebenden staatlichen Medizinstudienplätze kommen viermal so viele Bewerber*innen. Gleichzeitig herrscht in Deutschland Ärztemangel. Dem ließe sich zumindest ein bisschen entgegenwirken, indem insgesamt mehr Studienplätze geschaffen würden. Doch Medizinstudent*innen kosten die Universitäten viel Geld, mitunter sechsmal so viel wie zum Beispiel ein*e Kulturwissenschaftler*in.

Studienplatzmangel ist nur das Symptom

Die Erhöhung der Kapazitäten würde also eine massive finanzielle Mehrbelastung bedeuten, die zunächst einmal auf die für die Bildung zuständigen Länder zukommen würde. Da aber der Ärztemangel an den Ländergrenzen nicht Halt macht, braucht es hier auch Beihilfen des Bundes. Zwar gab es die theoretisch bisher schon in Form des Hochschulpakts, allerdings waren die dort verteilten Bundesmittel prinzipiell befristet, sodass die Länder keinen großen Anreiz hatten, neue extrem teure Studienplätze zu schaffen, die sie dann mit dem Auslaufen des Pakts selbst hätten finanzieren müssen.

Egal wie das nun laufende Verfahren zum Numerus Clausus ausgeht und ob die Zulassungsverfahren zugänglicher werden für Leute ohne Einserschnitt – längerfristig hilft das nichts, da lediglich die Symptome des eigentlichen Problems bekämpft werden. Die Ursache der momentanen Ausnahmesituation, der gravierende Mangel an Medizinstudienplätzen, muss angegangen werden. Das wird zwar teuer für alle Beteiligten, muss es jedoch wert sein – schließlich geht es um unsere Gesundheit.