Die Klimastreikwoche war für die Beteiligten ein voller Erfolg. Trotzdem verlief sich die abschließende Vollversammlung in einer zehrenden Diskussion und sorgte für Frust bei den Anwesenden. Jette Wiese berichtet, wie es dazu kam.

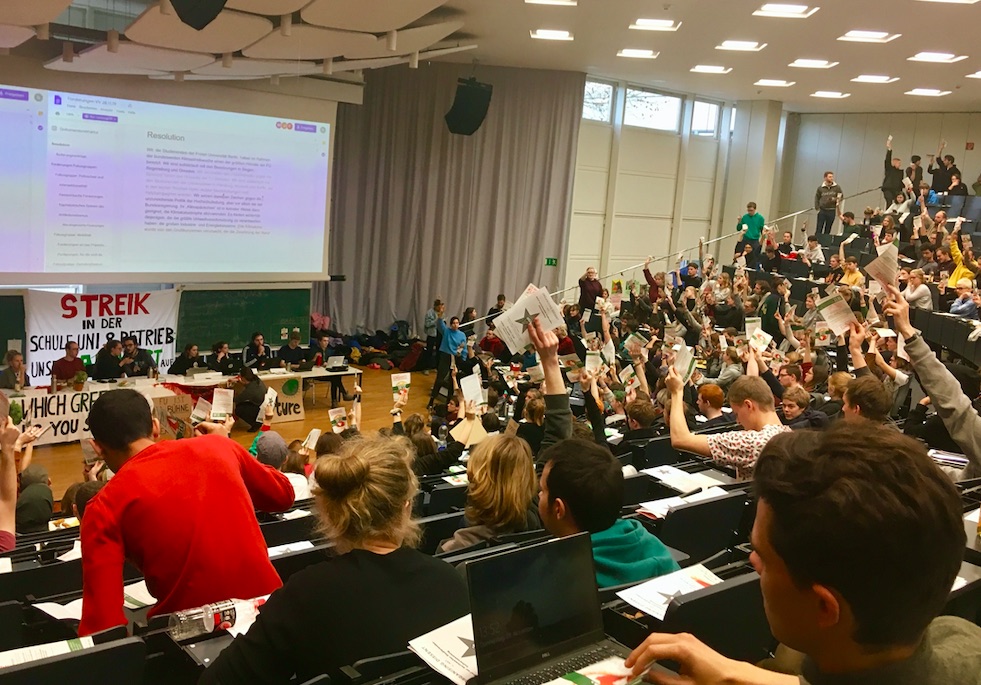

Euphorische Worte zu Beginn, später Frust und Resignation über eine schier endlose Debatte. Bei der studentischen Vollversammlung zur FU-Klimastreikwoche am Donnerstag kam es zu einer harten Auseinandersetzung zwischen den Studierenden. Die Diskussion uferte derart aus, dass die Versammlung aus Zeitgründen beendet werden musste, bevor überhaupt einzelne Forderungen an Unileitung und Politik abgestimmt wurden.

Dass es der Debatte derart an Konstruktivität mangeln würde, hatte wohl niemand der Anwesenden erwartet. Die Fridays-for-Future-Gruppe zeigte sich noch zu Beginn der Versammlung motiviert von den zurückliegenden Streiktagen. Die Public Climate School sei mit ihren 60 Seminaren rund um das Thema Klimawandel gut angekommen, die Hörsaalbesetzung über vier Tage gehalten worden.

Katerstimmung statt Feierlaune

Im Vergleich zu den Streikaktionen an anderen Hochschulen in Deutschland und Berlin war der Protest an der FU extrem öffentlichkeitswirksam und damit aus Sicht der Aktivist*innen erfolgreich – sicherlich auch wegen des Medienrummels um den Beinahe-Auftritt der AfD-Abgeordneten von Storch. Und nicht zuletzt wird die Tatsache, dass die Besetzung friedlich ablief und das Präsidium (anders als bei früheren FU-Besetzungen) nicht räumen ließ, als Erfolg verbucht.

Warum also rutschte die Vollversammlung in Resignation und Katerstimmung ab? Zwar verabschiedeten die Studierenden am Anfang eine allgemeine Resolution gegen die aktuelle Klimapolitik.

Ausgehend von den konkreten Forderungen zur Verantwortung des politischen und wirtschaftlichen Systems entspann sich daraufhin aber der Streit: Studierende, die den Klimawandel im Kapitalismus begründet sahen und daraus schlossen, dass er nur durch einen grundlegenden Umsturz zu bekämpfen sei, trafen auf jene, die auf alltagsnahe Veränderungen innerhalb des bestehenden Systems setzen, wie etwa klimafreundlichem Mensaessen oder dem Ausbau der Fahrradwege auf dem Campus.

Kompromisslose Debattenkultur

Die Studierendenschaft schien zerrissen an der Spannungslinie zwischen konkretem Pragmatismus und der ideologischen Systemfrage. Das zeigt auch eine Szene kurz vor Schluss der Versammlung, als eine Studentin forderte, das Motto der Bewegung, „FU for future“, in „FU for climate justice“ umzuändern. Es gehe um immer noch wirkende Machtverhältnisse aus Kolonialzeiten. Der neue Name berücksichtige, dass der globale Süden am meisten unter den Auswirkungen des Klimawandels leide. Ein Student konterte, man könne so kurzfristig nicht den Namen ändern, unter dem der Studierendenblock bei der Demonstration am Freitag laufen werde, weil dann auch alle Transparente neu bemalt werden müssten: „Für vollständige Inklusion fehlt uns jetzt die Zeit.“

Die Fridays-for-future-Gruppe plant eine weitere Vollversammlung, auf die die Diskussion vertagt wurde. Auch dort wird die Systemfrage – wird sie nun aktiv gestellt oder nicht – wohl das Spannungsfeld für die Auseinandersetzung der Studierendenschaft mit der Klimapolitik begründen. Dass konkrete Forderungen an die Politik zügig ausgehandelt und beschlossen werden, scheint nach der Sitzung vom Donnerstag allerdings unwahrscheinlich.