Ob Pickel, Schweiß oder Tränen: Wir alle schämen uns. Aber das Sprechen darüber fällt schwer. Können wir darüber schreiben? Die Autorin Lea Schneider durchleuchtet in ihrem Essay das Wirrwarr aus Scham, Sprache und Körper. Julia Schmit hat mit ihr gesprochen.

Manchmal fällt sie mir mitten in der Nacht ein, diese eine Erinnerung. Ich bin auf einer Geburtstagsparty, es ist ein lustiger Abend, alle sind verkleidet und haben eine gute Zeit. Bei einer besonders witzigen Imitation von Til Schweiger passiert es: Ich lache zu stark. Ich pinkle mir in die Hose. Schock, Panik, Stille. An diesem Abend lache ich nicht mehr, sondern verschwinde auf der Toilette und versuche stundenlang den Fleck wegzubekommen, den Geruch zu überdecken. Die Scham angesichts meines Missgeschicks lähmt mich vollkommen.

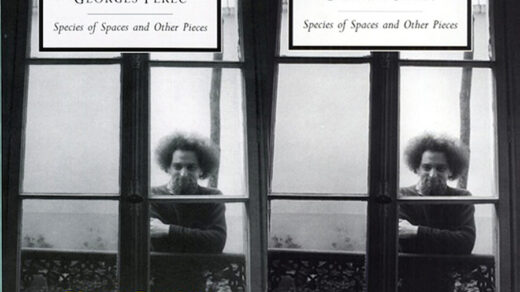

Lea Schneiders Essay ist im Herbst in der Edition Poeticon des Verlagshaus Berlin erschienenen und untersucht genau diese Scham oder den „großen Stillmacher“, wie sie schreibt. Schneider, Autorin und Übersetzerin chinesischer Gegenwartsliteratur, erkundet die Scham als menschliche Empfindung, aber vor allem ihre Rolle im Text und beim Schreiben.

Was heißt denn überhaupt peinlich?

Ihr sei zu Beginn ihres eigenen Schreibens aus vielen Ecken nahegelegt worden, nicht über sich selbst zu schreiben, sondern lieber ironisch und distanziert zu bleiben, um Erfolg zu haben. Vor allem für weiblich gelesene Schreibende habe gegolten: „Schreib niemals über Liebe. Zeige niemals deine absolute und unstillbare Bedürftigkeit.“ Sie habe diesen Rat befolgt, so Schneider, und sei dafür belohnt worden. Mit „hochgradig komplexen, hermetischen Gedichten“ habe sie Preise gewonnen und im Gegenzug jahrelang nie über Liebe und ihre dunklen Seiten geschrieben.

Der Essay ist auch ein Versuch, herauszufinden, was wir literarisch verlieren, wenn Schreibende sich nicht verletzbar machen. Wieso wird so wenig über Scham geschrieben? Die Antwort der Autorin lautet: „Scham als ein literarisches Thema ist so stark rückgekoppelt an den realen Körper und an ein Aussetzen der Autorin im Schreiben, dass es sehr schwierig ist, ihr mit den Mitteln der Fiktion gerecht zu werden.“ Schriftsteller*innen, die sich aber doch an die Scham herantrauen – ob in Prosa, Lyrik oder Non-Fiction –, könnten sich selbst als Person nicht raushalten aus dem Text, so Schneider. Sie würden sich verletzbar machen und genau darin läge enorm viel Potenzial.

„Es geht nicht darum, die Scham loszuwerden, sondern sie zu erkunden“

Schneider hat keine Lust mehr auf postmoderne Coolness, sondern möchte in das Chaos aus Sprache, Scham und Körper eintauchen. Ihrem Essay fügt sie Beispiele aus der Kunst und der Lyrik bei, die Arbeiten von Tracey Emin oder die Texte der Dichterin Ianina Ilitcheva, die sich Klischees von Weiblichkeit widmen, um Scham zu erforschen, und die ihre Intensität aushalten, sogar genießen.

Dazwischen webt Schneider Erinnerungen an eigene Schamerfahrungen ein. Indem sie nicht nur andere zitiert, sondern persönliche Scham aufschreibt, sich verletzlich zeigt und verletzbar macht, weist sie auf das Potenzial eines Schreibens hin, das sich nicht mehr hinter Ironie versteckt. „Eine Sprache, die sich für Scham interessieren kann, ohne sie zu skandalisieren, die ihr Raum lassen kann, in dem sie sich erkunden, untersuchen, bewohnen lässt: Das ist die Aufgabe.“

Wer Sicherheit aufgibt, gewinnt Offenheit

Nun ist Lea Schneider nicht nur Dichterin und Übersetzerin, sondern auch Literaturwissenschaftlerin. An der FU Berlin arbeitet sie gerade an ihrer Promotion zum Thema emanzipatorische Schreibstrategien. Ihr Essay SCHAM vereine Erkenntnisse aus beiden Welten, sagt Schneider in unserem Gespräch: „Der Essay zieht natürlich viel aus meiner wissenschaftlichen Arbeit, aber auch aus meinem eigenen literarischen Schreiben. Es ist ein Thema, das ich einfach auch als Autorin besser verstehen wollte. Trotzdem ist das Schreiben darüber ein ganz anderes, wenn ich literarisch arbeite.“

Die Stärke des Essays liegt darin, dass Schneider ihre Fähigkeiten und Perspektiven zusammenfließen lässt. Die Aufgabe, eine Sprache zu finden, die sich für Scham interessiert, ist eine Aufgabe im doppelten Sinn. Etwas, das wir tun müssen, und etwas, das wir aufgeben müssen. „Die Aufgabe dieser absoluten Sicherheit, die man behält, wenn man auf Offenheit nicht eingeht und sich unangreifbar macht. Damit kommt man vielleicht an vielen Stellen gut durch. Das würde mir aber nicht reichen“, sagt Schneider am Ende des Gesprächs.

Wenn junge Schreibende der Scham mehr Raum geben, können wir uns auf Gegenwartsliteratur und Forschung freuen, die nicht mehr nur cool ist, sondern neu, aufregend und real. Mit Pipi und allem, was dazugehört.