Das »Student Hotel« verkauft sich als schicke Alternative für wohnungslose Studierende. Cooles Modell für Studis in Not oder miese Abzocke? Unsere Autorinnen Antonia Böker und Anabel Rother Godoy haben sich das Ganze einmal genauer angeguckt.

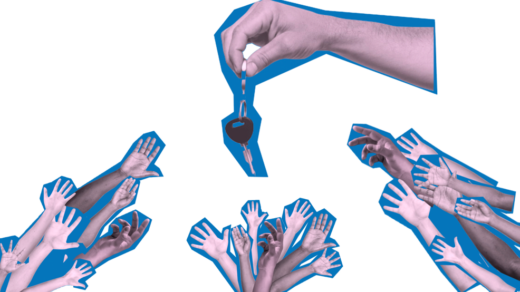

Es ist die unendliche Geschichte: Wohnen in Berlin. Vor allem für Studierende eine große Herausforderung. Wer neu in der Hauptstadt ist, kann sich von einer Kurzzeit-Untermiete zur nächsten hangeln oder für sechs Quadratmeter das eigene Budget sprengen. Vorausgesetzt, man findet überhaupt etwas. Für viele bleibt der Wohnungsstruggle das ganze Studium über eine Qual. Abhilfe sollen Wohnheimplätze schaffen. Doch die sind begehrt: Gerade warten etwa 3500 Studierende auf einen Platz, obwohl der Senat unter Bürgermeister Wowereit 2013 versprochen hatte, 5000 neue Wohnheimplätze einrichten zu wollen. Müllers Regierung kündigte zwei Jahre später an, dieses Vorhaben innerhalb der nächsten fünf Jahre umsetzen zu wollen, verschob den Stichtag dann auf unbestimmte Zeit nach hinten. Derzeit angepeilt: 2022. Trotz vieler Versprechen ist die Versorgungsquote mit Wohnheimzimmern in den letzten Jahren gesunken.

Not macht bekanntlich erfinderisch: Während Studis bei Freund*innen von Freund*innen unterkommen, sich von Couch zu Couch hangeln, liebäugelt der Senat damit, sogenannte »Tempohomes« für Studis einzurichten. Gemeint sind damit die einst auf drei Jahre angelegten Containerdörfer, in denen bisher Geflüchtete einquartiert wurden. Erfindergeist zeigen aber nicht nur Regierung und Studis, sondern auch der Markt. Wo die Politik versagt, regiert er: Im Oktober 2019 öffnete das erste »Student Hotel« in Berlin seine Türen für Wohnungsbedürftige. Das Prinzip: Neben klassischen Hotelzimmern bietet es langfristigere Unterkünfte für Studis. Quasi Wohnheimplätze in schick, mit Designereinrichtung und Extras für den Studi von morgen – Gym, Entertainment, Restaurant und Bar.

Der (post-)moderne Klotz am Alexanderplatz, der das »Student Hotel« beherbergt, ist nicht der erste seiner Art. Ursprünglich kommt das Konzept aus den Niederlanden, machte sich binnen weniger Jahre in ganz Europa breit. Standorte gibt es mittlerweile in Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und Österreich. Wo Wohnraum knapp ist, gibt es ein »Student Hotel«. In Berlin wird man auf allen Social Media- und Webplattformen mit Werbung bombardiert – darunter die Website der FU. Das Hotel ist dort ganz offiziell als Option für suchende Austauschstudis geführt.

Immerhin gut 100 Studierende sind dem Ruf des Student Hotels schon gefolgt. Zugegebenermaßen sieht das, was angeboten wird, verlockend aus. Auf der Website gibt man sich modern-atmosphärisch. Wohnen für den Lifestyle-affinen Studi in Not: Ein »inspirierender« Ort sei das Hotel, genau das Richtige für alle, die nach etwas suchen, das »hip, dynamisch und doch entspannend« ist. Eine eigene Sektion hat man für den »Geist« auf der Website angelegt. Wer glaubt, hier nur ein Zimmer für ein paar Wochen oder sogar zwölf Monate zu bekommen, wird eines Besseren belehrt: »Unsere physischen und digitalen Räume sind speziell konzipiert, damit du andere Leute kennenlernen und dich in diesem Clan weiter entwickeln kannst, um all deine persönlichen Ziele zu verfolgen, während wir alle gemeinsam ein und dasselbe Ziel verfolgen: die Welt zu verändern«, heißt es dort.

Bei unserem Besuch stellt sich allerdings schnell heraus: Die Realität des Student Hotels ist eine andere. Die Lobby hat den Charme eines Urban Outfitters Concept Stores. Überall treffen Metall und Beton auf gelbe Farbakzente und Neonschilder, an einem Pfeiler hängen Polaroids aller Bewohner*innen. Selbst das Personal passt ins Konzept: ein Haufen möglichst internationaler Mittzwanziger in Slacks und Rollkragenpullis in neutralen Farben, die weißen Sneaker gerade so eingetragen. Für Berlin-Mitte-Preise kann man sich entweder ein paar Drinks an der Bar, ein vermutlich als »organic« gelabeltes Essen im Restaurant gönnen oder sich die subversive Trump-Statue mitsamt Flatscreen-Installation im Foyer anschauen. Dazu kommen wir aber gar nicht: Nach wenigen Minuten steht schon eine quietschfidele Britin bereit, die uns ein Zimmer zeigen will.

Schon im Treppenhaus verflüchtigt sich der schöne Schein. Der nackte Beton sieht im Neonlicht mehr nach Parkhaus als nach Designer-Hotel aus. Im Studi-Stockwerk angekommen ist es eng und dunkel. Nach penibler Einrichtungsplanung sieht hier nichts mehr aus. Nicht einmal die Decke ist verkleidet. Auch von den schicken, geräumigen Pastellzimmern, die beworben werden, sollen wir nichts zu Gesicht bekommen. Diese sind für richtige Hotelgäste. Die Studizimmer sind bedeutend kleiner als auf den Bildern der Webseite. Spartanisch eingerichtet, gleichen sie letztlich doch den Wohnheimzimmern, von denen sie sich abgrenzen wollen. Nur die Möbel sind neuer, die Farben etwas bunter. Kahl und unpersönlich muten sie trotzdem an. Wer die eigenen vier Wände personalisieren möchte, hat dafür eine A3-große Pinnwand zur Verfügung. Ein Bild von Omas 70. außerhalb dieses Platzes zu befestigen, ist genauso verboten wie Kerzen und Räucherstäbchen. Verbote gibt es überhaupt eine Menge – allesamt mit Geldstrafen belegt. Ein einsamer Kleiderschrank mit wenigen Fächern bietet gerade genug Platz für ein paar Jacken und Unterhosen.

Schon klar: Als Studi muss man mit dem Platz arbeiten, der zur Verfügung steht, und das ein oder andere bei Mama oder Papa stehen lassen, wenn das Neun-Quadratmeter-Zimmer nicht mehr hergibt. Für das, was ein Zimmer im Student Hotel kostet, könnte sich der ein oder andere Studi vermutlich aber eine Wohnung mit Extrazimmer für alles große und kleine Gedöns leisten. Gut 900 Euro kostet die Unterkunft im Monat. Waschen und Getränke an der Bar sind nicht inbegriffen. Immerhin ein Fahrrad mietet man gleich mit – und ein Gym. Die Küche teilt man sich natürlich mit der gesamten Etage.

Die Leute, die man kennenlernt, sind also vor allem andere Studis – und zwar die mit dem nötigen Kleingeld. Zur Einordnung: Der University Health Report der Freien Universität hat 2019 ergeben, dass Berliner Studierende durchschnittlich 832 Euro im Monat zur Verfügung haben. Der Bafög-Höchstsatz liegt bei 861 Euro. Davon bezahlen Studis im Durchschnitt 427 Euro für Miete. Wie perfide das Konzept des Student Hotels ist, wird klar, wenn man bedenkt, dass Studierende in Berlin sowieso schon durchschnittlich 100 Euro weniger zur Verfügung haben als der*die durchschnittliche Student*in in Deutschland, durchschnittlich aber 100 Euro mehr für Miete bezahlen.

Trotzdem scheint das Konzept zu funktionieren – nicht überraschend, wohl aber problematisch. Für privatwirtschaftliche Akteure sind Wohnräume vor allem wettbewerbsfähige Immobilienmärkte. Auch dem Student Hotel geht es letztendlich darum, den Wert der eigenen Immobilien und den Shareholder-Value zu erhöhen. Das sagt zumindest Charlie MacGregor, Gründer und CEO des Student Hotels. Wo aber Wohnungsnot profitabel wird, wird sie schlimmer. Das hat die bisherige Entwicklung in der Hauptstadt bewiesen. Das Berlin von morgen droht in der Hand des Student Hotels und seinesgleichen zu enden. McGregor begrüßt das offensichtlich. Er sieht sich schon als Stadtplaner von morgen: »[Das Student Hotel] Berlin stellt unsere Fähigkeit unter Beweis, neue Stadtteile zu etablieren und als Katalysator und treibende Kraft für die Stadterneuerung zu wirken.«

Die FU Berlin unterstützt mit dem Student Hotel eine kurzfristige Alternative zu Wohnheimplätzen, die das Problem langfristig verschlimmern wird: Ist die Not der Studis erst einmal profitabel, werden sich ausbeuterische Modelle wie dieses durchsetzen. Dann werden Not- zu Dauerlösungen und die vermeintlichen Alternativen alternativlos. Zu der eigenen Verantwortung diesbezüglich äußerte sich die FU gegenüber der FURIOS nicht und verwies lediglich darauf, dass einige Austauschstudierende, zum Beispiel aus den USA, ohnehin viel höhere Kosten gewohnt seien. Na dann.